眉山股票配资 刘少奇在遵义会议上都说了些什么?

文/王双梅眉山股票配资

▲遵义会议会议室陈列照。墙上照片自左往右分别为:陈云、朱德、周恩来、毛泽东、洛甫(张闻天)、王稼祥、博古(秦邦宪)、刘少奇

刘少奇在长征中有些什么故事?他与彭德怀是如何见面的?他在遵义会议上都说了些什么?这些问题,知道的人并不多。这里就给大家介绍一二。

毛泽东把刘少奇介绍给彭德怀

1934年10月中旬,红军开始踏上漫漫长征路时,刘少奇甫从福建省委书记和临时出任十几天的红九军团中央代表任上返回瑞金。10月10日,刘少奇随中央红军主力开始长征。22日,他接到周恩来、秦邦宪代表中央下达的电令:“刘少奇参加中央红军第八军团领导工作,任中共中央代表。”

在黎平部队整编时,中革军委决定撤销第八军团建制,余部并入第五军团。于是,刘少奇又随部到了红五军团,担任中央驻红五军团的代表。红五军团军团长是董振堂,政委是李卓然。在这里,刘少奇亲自指挥红五军团的同志,清理文件,丢弃多余物资。

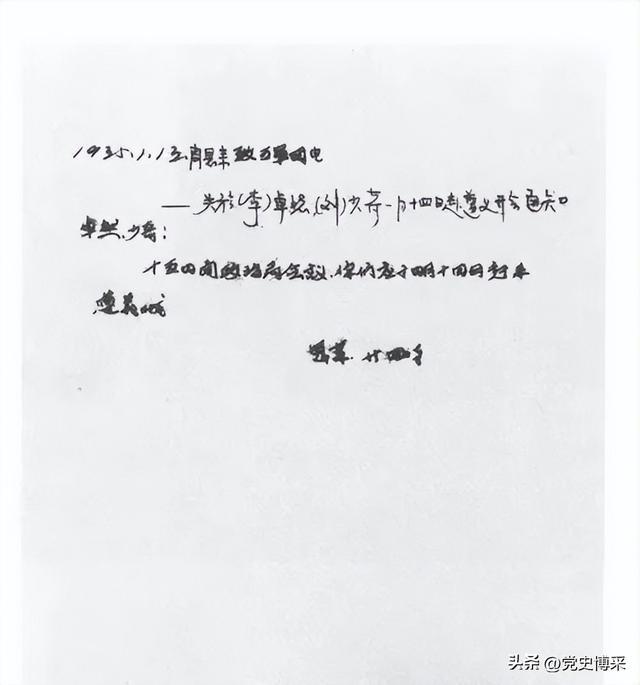

不久,刘少奇接到周恩来给他与红五军团政委李卓然的电报,要他们赶去参加遵义会议。于是,他们分别从自己的驻地赶到遵义城,参加了这次决定中国革命前途和命运的历史性会议。在遵义会议期间,毛泽东把刘少奇介绍给彭德怀说:“这是刘少奇,很早加入党,中央委员。”(对这件事,彭德怀印象很深,几十年后他在自己的《自述》里还专门提到)彭德怀热情地同刘少奇握手。没想到会后不久,刘少奇回到红五军团传达完遵义会议精神后,便被派往彭德怀所在的红三军团,接替因生病住院的袁国平任政治部主任。刘少奇在红五军团传达遵义会议精神时,满怀激情地鼓舞红军战士,说毛泽东同志又回到中央来了,我们红军有希望了,我们党有希望了,中国革命有希望了。要听党的话,跟党走,我们一定会取得胜利!

▲周恩来通知刘少奇等参加遵义会议的电报

在红三军团,刘少奇也主要负责部队的政治思想工作。土城战斗失利后,中央知道下面指战员中有意见,“就派少奇同志到红三军团、陈云同志到红五军团了解情况,传达遵义会议精神。那时,红三军团打得最苦,下面讲怪话的人最多”。彭德怀向刘少奇详细介绍了当时红三军团战士中存在的思想情绪,引起刘少奇很大注意。部队行军时,人们经常看到刘少奇在队伍中来回走动,做干部战士的政治思想工作。部队宿营时,他就来到司令部,同军团长彭德怀、政委杨尚昆一起研究问题,交换意见。

1935年3月,在部队到达贵州鸭溪时,刘少奇召集红三军团团以上政治工作干部座谈会,研究干部战士的思想情况。“同志们汇报情况,刘少奇不时提问、插话。会议形式是讨论式的,大家畅所欲言,气氛热烈。”他还就党的支部工作、干部工作、思想政治工作和党的建设等问题讲话。经过一段时间的了解后,刘少奇将部队战士的思想情况与自己对形势的看法,写了一封致中共中央的电报,与政委杨尚昆联名发了出去。他们所反映的情况对中央在会理会议上了解部队战士的思想,克服和纠正当时在党内与红军中存在的消极涣散情绪,统一全军的思想和行动是“有积极意义的。那个时候,如果上下动摇是很危险的”。5月底,红军抢渡大渡河以后,原红三军团政治部主任袁国平病愈回任,刘少奇便离开红三军团,到国家保卫局工作,不久就回到中央。

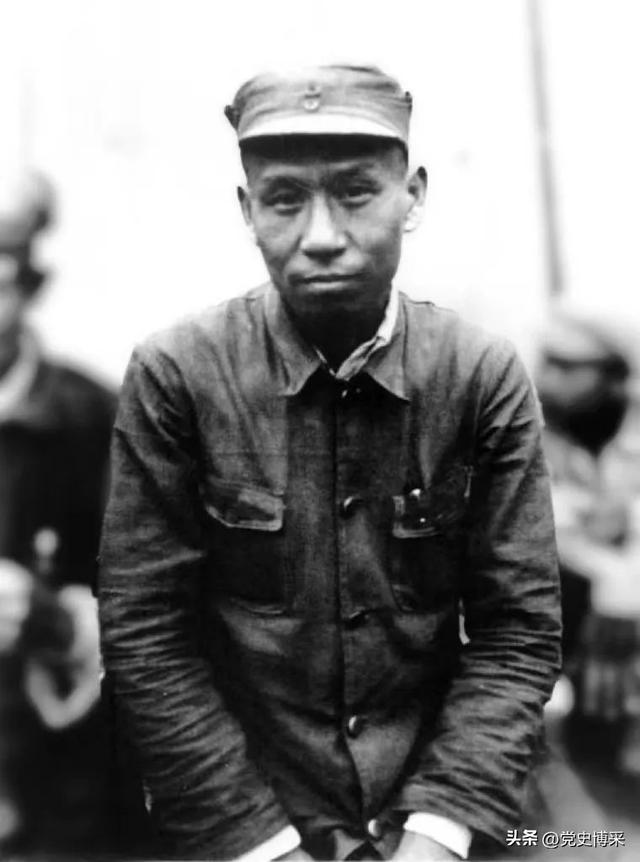

▲1937年8月初,刘少奇根据中共中央批示,在太原组建北方局新的领导机关,刘少奇任书记,杨尚昆任副书记。图为刘少奇(右)、彭德怀和杨尚昆。

可见,刘少奇在长征中的大部分工作主要是做思想政治工作,对从政治上保证红军长征的胜利进行竭尽全力,也为他在日后解放战争中出任中央军委总政治部主任奠定了基础。

在遵义会议上支持周恩来的倡议

遵义会议是长征中的一次极其重要的会议,是党的历史上一个生死攸关的转折点,是中国共产党走向成熟的重要标志。其突出表现就是一批中央高级领导干部,经过十几年革命实践的历练,特别是经过五次反“围剿”成功和失败经验教训的比较,加深了要把马克思主义基本原理与中国革命具体实践相结合原则的理解,从而使以毛泽东为代表的坚持一切从实际出发的正确路线领导人在党内上升到领导地位。在此过程中,毛泽东、张闻天、周恩来和王稼祥等无疑在会上起了极为重要的作用,但其他同志包括作为政治局候补委员的刘少奇也起了一定作用。

正如毛泽东后来谈到张闻天和王稼祥的作用时所言:“遵义会议参加者还有好多别的同志,酝酿也很久,没有那些同志参加和赞成,光他们两个人也不行。”他还在1966年10月25日的中央工作会议上指出,刘少奇在遵义会议上是反对“左”倾错误的。1980年5月17日,邓小平在刘少奇追悼会上代表中共中央所致的悼词中,也指出:“1935年1月,在决定中国革命命运的遵义会议上,刘少奇同志坚定地支持了毛泽东同志所代表的正确路线。”显然,刘少奇在遵义会议上是旗帜鲜明地反对“左”倾错误的,这一点应该是没有疑问的。然而限于历史资料的缺乏和后来的历史原因,党史界长期以来对这一问题很少给予论证与说明。本文现根据已有史料作一初步考析。

从总的方面说,刘少奇在遵义会议上有两方面的功绩。

一是支持周恩来关于推举毛泽东为领袖的倡议。会议参加者之一的伍修权说过:“周恩来同志的倡议(改变错误领导,推举毛泽东为领袖 ——引者注),得到朱德、王稼祥、张闻天、刘少奇、陈云……等同志的积极支持。”

二是“独树一帜”,提出了六届四中全会后临时中央所犯政治路线错误的问题。遵义会议纪念馆学者石永言根据有关资料研究认为:刘少奇在遵义会议的第二天发言,说“四中全会以来,白区工作犯了‘左’倾冒险主义的错误,导致白区职工运动乃至党的组织的瓦解,特别是五中全会后,白区和苏区党的路线是否正确,要求中央作出全面的检讨和改正”(石永言:《遵义会议纪实》,解放军文艺出版社2001年版,第140页)。刘少奇的发言表明,当时他对临时中央“左”倾路线错误的认识上走在全党的前列。

▲刘少奇在遵义会议期间居住的房间

对于刘少奇第一方面的功绩,根据现有材料基本可以肯定。但对于第二方面的功绩,则限于原始资料缺乏,迄今为止还不能完全认定。但笔者根据遵义会议决议和出席会议领导人的回忆记述,以及刘少奇在会议前后的一贯思想和实践,认为这种说法是可信的。

据笔者考证,石永言所述是根据曾为长征途中地方工作部长郭潜 【郭潜,早年为中共党员,长征时为地方工作部部长和第二组组长,配属第三军团;抗战时期在中共南方工作委员会任干部部长兼组织部长及江西省委书记,1942年叛变。】的记述。郭潜回忆:刘少奇在遵义会议上,“批评四中全会以来,白区工作左倾冒险主义的错误,导致白区职工运动乃至党的组织的瓦解,认为四中全会以来及五中全会以后,在白区和苏区党的政治路线是否正确,要求作全面检讨和改正”。郭潜当时虽然没有出席会议,但他曾在三军团与彭德怀、杨尚昆和刘少奇一起讨论过遵义会议情况,所以他的回忆应该是有价值的。

有人提出了“政治路线”问题

遵义会议上确实有人提出了“政治路线”问题。伍修权曾多次回忆说:“在会议上,曾经有人提出批判和纠正六届四中全会以来的政治错误,毛泽东同志机智地制止了这种做法。”毛泽东在1943年11月13日的政治局会议上也讲过:“遵义会议为什么不能提出路线问题?就是要分化他们这个宗派。这是我打祝家庄实行内部分化的一幕。如果当时提出政治路线,三人团便会分化。”伍修权的回忆与毛泽东的这个讲话是一致的,与遵义会议的决议也是一致的。

遵义会议决议明确肯定“党中央的政治路线无疑义的是正确的”,这一论断明显是针对有人在会上提出相反的意见,才针锋相对地给以明确肯定的。这一点联系到博古在七大的检讨报告,也可以确定。博古在七大检讨报告中提及遵义会议时说:“在这个会议上,我个人是不认识错误的,同时不了解错误。我只承认在苏区工作的政策上有个别的错误,在军事指导上,有个别政策的错误,不承认是路线的错误。”刘少奇在1959年中共八届八中全会上,也曾提到:“博古在遵义会议开过会之后,他是顶住的,我跟他谈过话,我看过他,他就不承认错误,犯了路线错误,把红军搞到那么困难的情形。”

▲遵义会议(油画)

中共中央党史资料征集委员会在1984年9月《关于遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》中也指出:“由于当时大多数同志尚未认识到中央政治上的错误,加之战争形势紧迫,会议没有就政治路线的问题展开进一步的讨论。”这个调查报告是建立在采访许多当事人基础上的,应该属实。这就说明会上有人提出了“政治路线”问题,只是由于军情紧迫和思想认识问题而没有“进一步”展开讨论。

那么,谁最有可能提出呢?人的认识总是从自己所亲身经历和亲自接触的事情开始认识的,这也就是毛泽东在《实践论》中指出的:“认识从实践始”,“离开实践的认识是不可能的”。当时参加会议的人员,除政治局成员外,即是红军总部和各军团的负责人,他们提出的问题基本集中在军事上反思第五次反“围剿”失败的原因上,这正是当时红军亟待解决的生死攸关的迫切问题。

刘少奇则是在1932年底才从上海进入中央苏区,从事工人运动工作的。他从1927年大革命失败后,就一直在思考和总结大革命失败的经验教训。他通过在安源和武汉从事工人运动的实践,之后又经过顺直省委、满洲省委和上海工人运动的实践,深深感到由于中国经济文化落后,中国工人阶级及其政党比较容易受“左”倾错误的危害。他认为,大革命之所以失败,不仅由于陈独秀右倾机会主义的错误,还由于犯了“左“倾错误,尤其是在工人运动中,这一点他提出过很多次。

由此,从1928年春开始,刘少奇就在工人运动的形势和任务上,同中央产生意见分歧。他主张大革命失败后,工人阶级的斗争处于防御地位,中共在城市应尽量利用合法的机会去工作,暂时避免和敌人决斗,广泛团结一切可以团结的力量,以准备将来革命的进攻和决斗。1932年“一·二八”抗战时,刘少奇在领导上海沪西纱厂工人进行反对日本帝国主义的罢工斗争中,实践自己的策略思想,广泛争取社会各界对工人罢工斗争的支持。然而,这些正确的主张却被上海临时中央和驻上海的共产国际代表视为“严重的右倾机会主义”而进行严厉批判,刘少奇还被撤销了中央职工部长的职务。他虽然被迫作出检讨,但仍一再给中央写信,要求中央对一些问题给予系统地说明。进入中央苏区后,刘少奇虽然戴着“老机会主义者”的帽子,却依然坚持自己的主张,同陈云一起,力所能及地纠正苏区职工运动中“左”的倾向。特别是他在目睹第五次反“围剿”失败的情形后,更对临时中央的“左”倾错误有了进一步认识。

因此,刘少奇是在遵义会议上最有可能根据自己在白区和苏区工作的实践,提出政治路线错误问题的。这也在一定程度上反映在遵义会议决议中,即《决议》明确指出:“对白区群众斗争的领导方式,必须有彻底的转变。”

▲1937年刘少奇在延安

从会后的思想和实践来看,这一论断也是能够成立的。党内最早提出要公开检讨第三次“左”倾政治路线错误,是毛泽东在1940年12月4日的中央政治局会议上提出的。(张国焘在沙窝会议上别有用心地提出政治路线问题,则属另外性质的问题。)他在那次会上指出:苏维埃末期是打倒一切,这种“左”的政策使军队损失十分之九,苏区损失不止十分之九,“遵义会议决议只说是军事上的错误,没有说是路线上的错误,实际上是路线上的错误,所以遵义会议决议须有些修改”。但即使在那时也有许多人接受不了,以至毛泽东在公开发表这一讲话时(即《论政策》一文)不得不删去了这一段话。直到第二年的九月政治局会议,中央核心领导层在初步整风学习中,才重新提出讨论这一问题。而全党从政治和思想上彻底解决与统一对这一问题的认识,则是在1944年5月至1945年4月持续召开的扩大的中共六届七中全会上。

然而,刘少奇在长征到达陕北后的一系列中央政治局会议上,依然在继续不断地反思十年内战时期的政治错误。特别是他在1936年春到北方局主持工作后,在积极贯彻党中央建立抗日民族统一战线新政策实践的迫切需要中,率先在华北党组织中从理论、政策和思想工作方法上,大力纠正十年内战时期的“左”倾路线错误。为此,他在短短一年间,先后写了30多篇文章和党内通信,深刻批判大革命后党内存在的关门主义和冒险主义错误,要求党员干部切实肃清空谈的领导方式,把马列主义的一般原则与现实生活中的具体问题联结起来。尤其在1937年初,他连续四次给当时在中共中央负总责的张闻天去信,要求“必须批评”过去中央所犯的“左”倾错误,要“特别注意与研究这个问题”,“我对于这个问题感觉最深,而我也常常思考这个问题”,“目前革命高潮又将到来,统一战线策略又正采取,所以这个问题的重新提出实有必要”。他还明确提出要从思想路线层面上大力纠正十年内战时期的错误,他说:“这些错误的根源,一方面固然是对于形势的估计错误,另一方面还是一种思想方法、哲学方法上的错误,还是我们的行动有了原则,还应否实事求是,应否估计形势,以及如何估计形势的问题。”他认为,“过去我们党内的思想方法,形式逻辑占极重要地位,指导着同志的日常工作。这在同志中的影响很深。这也成为上述许多错误的根源”。他用许多具体事例说明党内许多同志不会具体地把马克思主义的基本原理运用到实践中,批评六届四中全会后的中央应付事变的能力很差,创造力很差,“但对国际是最服从的,不过有时是机械的服从”。他在这里反复强调“实事求是”的原则,实际提出了把马克思主义基本原理与中国革命具体实践相结合的命题,这同毛泽东1937年在延安写作《实践论》和《矛盾论》的研究方向一致。他们共同的发韧都是在遵义会议上,也是他们在十年内战时期在不同战线上坚持从实际出发探索符合中国国情革命道路的必然反映。

上述几方面的材料对照起来完全吻合。刘少奇在遵义会议上的发言,应该是可信的。这就说明刘少奇在遵义会议上提出了要检讨六届四中全会后的政治路线问题,这是他把马克思主义中国化过程中的一个重要历史环节,也是全党在实现马克思主义中国化第一个历史飞跃过程中的重要环节。

(作者系中央党史和文献研究院研究员)

出自:理论中国微信公众号眉山股票配资